Постижение сакуги-1 (харизматичные аниматоры и рождение комьюнити)

Перевод серии статей Matteo Watzky (Animetudes) - Exploring Sakuga

Если вы спросите разных людей о том, что такое «сакуга» или что она означает, скорее всего, вы получите разные ответы, но все они, вероятно, будут вращаться вокруг нескольких похожих идей: сакуга — это хорошая анимация; анимация, которая выделяется; анимация, созданная талантливыми аниматорами и т. д. Все эти определения опираются на удивительно расплывчатые термины («хороший», «выдающийся», «талантливый»), но все они указывают на определённое осознание того, что что-то происходит. Анимация — это не просто изображения, которые вы видите движущимися на экране или даже способ, которым они движутся. Если можно так выразиться, анимация — это способ, которым всё приводится в движение, причём определённым образом и определёнными людьми, что делает её привлекательной.

Идея того, что в движении есть что-то преднамеренное, на самом деле лежит в основе слова sakuga. Хотя оно обычно означает любой вид изображения и, в более широком смысле, анимацию, между ним и другими японскими словами, используемыми для описания анимации, есть существенная разница. Слово для ключевых кадров анимации, genga (原画), буквально означает «исходное изображение», в то время как слово для промежуточной анимации/кадров, douga (動画), означает «движущееся изображение»: ключевой кадр является оригинальным в том смысле, что ни одна ключевая поза не похожа на другую, а промежуточный кадр движется, потому что именно он производит фактическое движение. Однако sakuga (作画) — гораздо более общее слово: первый кандзи, 作, означает «создавать, мастерить». Учитывая это, когда кто-то называет анимацию «sakuga», они подчёркивают тот факт, что эта анимация была создана кем-то, созданная в соответствии с определёнными производственными процессами. Сакуга — это не анимация как первый шаг к движению, это анимация как последний шаг определённого ремесла.

Что же тогда может означать «сакуга» в сообществе сакуга-энтузиастов? Тут всё просто: сакуга-энтузиасты — это группа людей, которые не просто ценят анимацию как движение, но и рассматривают работу, которая была проделана для фактического создания движения. Другими словами, сакуга — это осознание того, что происходит за кулисами. Таким образом, подразумевается, что сакуга — это не вещь, а процесс: не то, что вы смотрите, а то, что вы делаете.

Это, если вкратце, будет моим ключевым тезисом: сакуга — это не только хорошая анимация или способ создания анимации, но и способ наслаждения анимацией — это относится к определённому способу смотреть и ценить анимацию. И цель моего эссе — как раз изучить и проследить эволюцию этого восприятия, которое заставило часть аниме-фандома пересмотреть свой любимый медиум и предложить новые способы изучать и наслаждаться им.

カリスマアニメーター

Для начала я собираюсь рассмотреть, как родилась сакуга: как, когда и почему фанаты аниме начали интересоваться реальными людьми, создающими анимацию. Это возвращает нас в начало 80-х в Японии, когда появились два новых слова в аниме-жаргоне: отаку и karisuma animeta или «харизматичные аниматоры». Выражение в значительной степени говорит само за себя: харизматичный аниматор не просто хорош, он выделяется до такой степени, что его стиль узнаваем. Эта фигура была поначалу представлена 4 аниматорами, которые начали делать себе имя в конце 70-х: Ёсинори Канада, Ясуоми Умэцу, Ёсиаки Кавадзири и Итиро Итано. Можно сказать, что все четверо представляют одно поколение, но между самыми старшими (Кавадзири, родившийся в 1950 году, и Канада, родившийся в 1952 году) и двумя другими (Итано, родившийся в 1959 году, и Умэцу, родившийся в 1960 году) существует чёткая возрастная разница.

Самым заметным среди них был, без сомнения, Канада - самый важный и влиятельный японский аниматор всех времён. Я не буду вдаваться в подробности стиля и карьеры Канады, но самым важным моментом для него стал период трансляции Invincible Superman Zambot 3 Ёсиюки Томино с 8 октября 1977 года по 25 марта 1978 года. В то время, после 5 лет работы над анимацией, стиль Канады достиг своего первого пика — но если к этому добавить отсутствие какого-либо режиссёра анимации в сериале, это был идеальный случай для него, чтобы разгуляться и продемонстрировать всю степень своей гениальности. Он был сольным аниматором или в значительной степени способствовал созданию 4 эпизодов, особенно #22, одного из самых сильных моментов аниме. Характерные позы Канады, толстые линии, изобретательное движение камеры и неуёмное новаторство сделали все его эпизоды уникальными, которые так сильно выделялись на фоне остального сериала и телевизионной анимации того времени. Поскольку его стиль был настолько своеобразным и постоянно появлялся во многих выдающихся эпизодах того времени, любому фанату было легко просто посмотреть титры и понять, что там было одно имя, которое появлялось каждый раз.

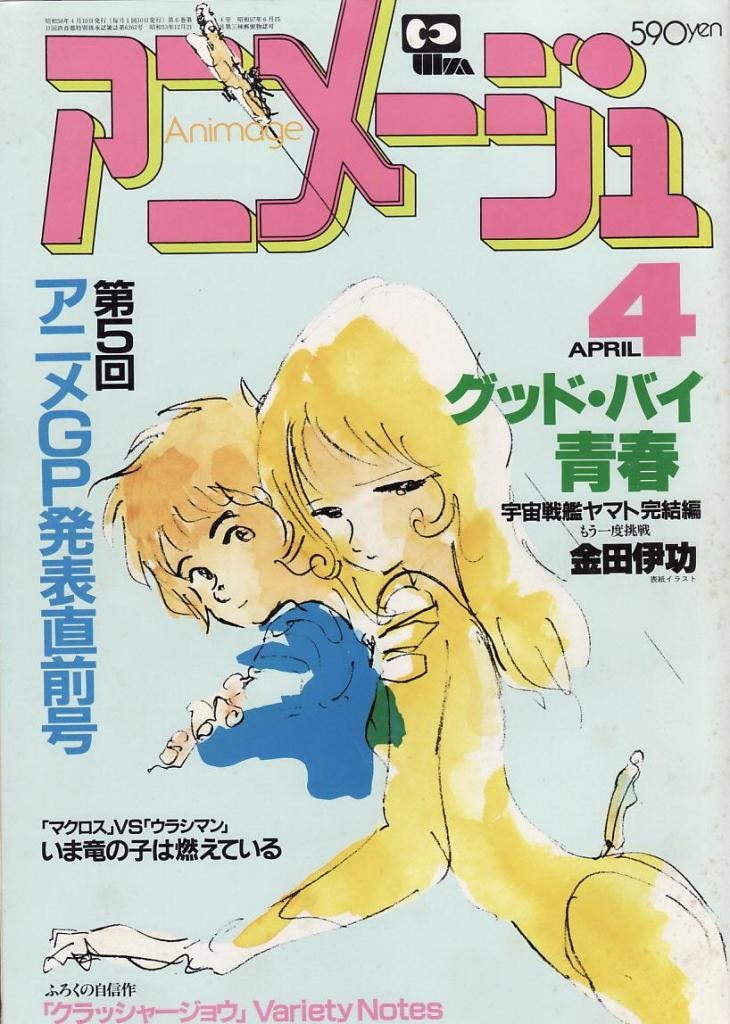

Между 1979 и 1982 годами Канада начал работать над несколькими громкими, популярными фильмами в жанре научной фантастики: Galaxy Express 999, Be Forever Yamato, Terra E, Farewell Galaxy Express 999, Arcadia of my Youth… В этот момент он просто делал то, что ему нравилось: это всего лишь личное приближение, но он мог анимировать что-то между 10 и 20 минутами фильма Farewell Galaxy Express 999. С таким количеством работы, которую ему поручили, его было просто невозможно игнорировать — особенно если учесть, что аудитория этих фильмов была в основном одной и той же. За 4 года их посмотрели более или менее одни и те же люди и должно быть каждый раз были ошеломлены анимацией Канады. К тому времени его имя не мог игнорировать ни один фанат аниме: оно начало появляться в официальных журналах, таких как Animage, а также в фан-изданиях, таких как издание фанклуба Ямато, и, со временем, в фанклубах Канады!

Самым интересным изданием того времени, как мне кажется, является один из первых, если не первый, артбук аниматора, опубликованный в Японии: Yoshinori Kanada Special, изданный Tokuma Shoten (издателем Animage) в августе 1982 года. В нём были представлены оригинальные иллюстрации (многие для предстоящего Birth OVA, который тогда находился в стадии подготовки к производству) и ключевые кадры, но есть два раздела, которые особенно интересны: в конце книги содержатся 3 эссе о Канаде, написанные коллегами или видными деятелями индустрии (среди которых не кто иной, как Хаяо Миядзаки) и раздел под названием «Сообщение для Ико», состоящий из более коротких сообщений или текстов, также написанных другими аниматорами, продюсерами, редакторами и т. д. Ещё один интересный раздел — второй, под названием «Это аниме Ико!», который представляет собой покадровый комментарий некоторых самых ярких сцен Канады.

Публикации, связанные с Канадой, продолжились только после того, как в том же году вышла книга, посвящённая его работе над Final Yamato, а с 1984 года додзинси, связанные с Канадой, начали выходить регулярно. Хотя это тот тип контента, который можно было бы ожидать от обычных журналов об аниме, фокус на одном художнике и особенно аналитический анализ его работ, от отдельных отрывков до более общих эссе — всё это показывает, что популярность Канады породила новый взгляд на анимацию. Сам аниматор и его вклад в эпизод начали выходить на первый план.

Итиро Итано — прекрасный пример влияния Канады и распространения мышления харизматичного аниматора. Он пришёл в индустрию сразу после окончания школы и был вдохновлён Канадой — он придумал свою знаменитую технику «Цирк Итано» как способ конкурировать с ним и, возможно, даже превзойти. Интересно то, что в обоих случаях изобретённые ими техники были тесно связаны с их именами или конкретными сериалами: «Перспектива Канады», «Цирк Итано» или «Ракетная бойня Макросса». Учитывая личность Итано, привязка чего-то к его собственному имени, должно быть, была почти преднамеренной. Больше, чем любой другой аниматор, Итано можно сказать, воплощает слово «харизма» или, по крайней мере, «сильная личность, которая привлекает к себе внимание»: у Итано всегда были конфликтные отношения с начальством, он часто изменял сцены и раскадровки, с которыми работал и был, по сути, определением сорвиголовы.

Самая известная байка — об изобретении цирка Итано: якобы он прикрепил фейерверки к своему мотоциклу и зажёг их, когда ехал на нём; вид фейерверков, взрывающихся вокруг него, по-видимому, натолкнул на идею анимировать ракеты таким образом. Карьера Итано полна таких историй и нет сомнений, что они уже циркулировали в то время — между членами индустрии, а затем и между фанатами. Это только укрепило представление об аниматоре как своего рода авторе или индивидуальном гении с не только выделяющимся стилем, но и сильной личностью.

Это, в свою очередь, побудило людей больше присматриваться к аниматорам и изучать их работы.

На самом деле сакуга — это не просто оценка анимации и людей, стоящих за ней, — она также часто содержит образовательный потенциал, будь то изучение стилей и техник или умение их воспроизводить. Значительная часть поклонников сакуги всегда состояла из начинающих или будущих аниматоров. Это уже было в 80-х годах в Японии — люди, стоящие за Daicon, являются лучшим и самым наглядным примером. И причина, по которой в этот период сакуга вышла за рамки круга аниматоров, заключается именно в том, что возможность изучать анимацию стала более доступной.

Otaku no VIDEO

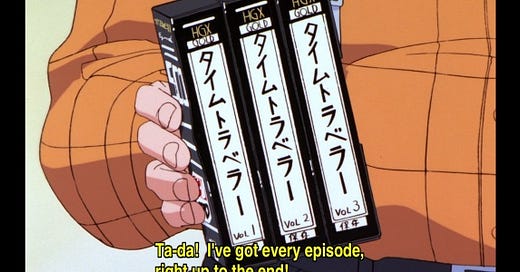

В Otaku no Video Тосио Окады есть сцена, где главный герой Кубо заходит в типичное логово отаку. Он видит там пластиковое оружие, косплеи, фигурки и постеры аниме, людей, делающих додзинси... и видеомагнитофон VHS. Его друг Танака показывает ему сцену из Daicon IV по телевизору и комментирует: «Это то, что мы называем «эффектами». Использование таких вещей, как лазерные лучи и взрывы. Они все разные, в зависимости от стиля и привычек конкретного аниматора. Эти ребята настоящие эксперты в своём деле. Это не то, что может сделать каждый». Прокомментировав отрывок Итано из Macross, он заключает: «Это авангард анимации наших дней! И если ты действительно посмотришь его кадр за кадром, то сможешь увидеть, как изображения перетекают друг в друга». Всего через несколько секунд он соблазняет Кубо на образ жизни отаку, показывая ему свою коллекцию видеокассет.

В повествовании OVA это центральная сцена, потому что именно тогда главный герой делает свои первые шаги как отаку и открывает для себя страстный образ жизни тех, кого он некогда презирал. Это также хороший повод для множества шуток и ссылок на Daicon, Итано и все серии, постеры которых мы видим на заднем плане. Но в своём мета-повествовании то, что Окада говорит об отаку, ещё интереснее: это, в сжатой версии, своего рода демонстрация влияния технологии видеокассет на культуру отаку. Добавьте к этому тот факт, что эта сцена происходит сразу после псевдоинтервью с отаку, основное занятие которого — запись сериалов и распространение своих кассет, и всё встаёт на свои места.

Первый коммерческий видеомагнитофон был выпущен в 1959 году японской электронной компанией Toshiba, но только в 1971 году с появлением первой видеокассеты и магнитофона Sony видеокассеты начали приобретать популярность. В 1976 году третья (всё ещё японская) компания JVS вышла на рынок с новым форматом VHS — VHS и Betamax от Sony находились в жесткой конкуренции в конце 70-х и 80-х годах. В Otaku no Video у персонажей есть видеомагнитофон Sony — неудивительно, потому что у Betamax было больше времени записи, чем у VHS. Поразительно то, что появление этого нового формата и медленное распространение видеомагнитофонов среди широкой публики точно совпадает с ростом популярности Канады, движением харизматичных аниматоров и зарождением культуры отаку.

Именно на это и указывает Окада в этой центральной сцене из OVA – формат, который как раз и родился благодаря видеомагнитофонам. Но это было не единственное, что они позволяли: с помощью видеомагнитофона можно было записывать телепрограммы, что давало возможность пересматривать их достаточно часто, чтобы помнить их досконально (как-то Хидэаки Анно сказал, что он знал каждую реплику из «Space Battleship Yamato», за исключением первого эпизода, который он не записал) и обмениваться ими с другими фанатами. И по мере развития технологии видеомагнитофонов они даже позволяли смотреть в замедленном темпе или покадрово.

Это было революцией. Раньше фанаты могли разве что читать титры и возможно запоминать их, чтобы сравнивать, но как только сериал выходил в эфир, он заканчивался и было большой удачей, если он выходил во второй раз или у него было продолжение. Но теперь как только вы записали сериал, вы могли фактически наслаждаться им вечно и смотреть его так как вам заблагорассудится. Вы могли подробно читать титры, пытаться понять, кто что сделал, как и сравнивать — что было проще, поскольку до начала и середины 80-х годов количество аниматоров, работающих над эпизодом, было заметно меньше, чем сейчас и их сцены были длиннее. Просмотр сцен покадрово позволял тем, кто умел рисовать, пытаться воспроизвести их — более того, в то время фанаты спрашивали, а иногда даже крали ключевые кадры или целлулоиды у аниме-студий.

Это вызвало то, что как я считаю, является одним из ключевых осознаний, чтобы стать фанатом сакуги: что анимация в конце концов это просто рисунки и что если вы посмотрите на них достаточно внимательно, вы можете увидеть, как сделаны рисунки и как они приходят в движение. Если вы добавите это к энциклопедическим знаниям, которые отаку удалось получить о сериалах, которые им понравились, то в итоге вы получите нечто большее, чем просто действительно преданных фанатов. Это люди с почти интимными отношениями с медиа, которые они потребляли, выражающие признательность мастерству аниматоров и желающие делиться этим и воспроизводить. Это как раз то, что хотел сказать Тосио Окада — и не только в Otaku no Video.

Открытие третьего глаза

Возможно неудовлетворённый только своей псевдоавтобиографической OVA, Окада стал чем-то вроде эксперта по отаку в 1990-х годах и обобщил свои мысли в книге 1996 года «Введение в отакулогию». Рассуждения Окады далеки от объективности — он явно пытается легитимизировать культуру отаку — и полон необоснованных или более или менее абсурдных мнений. Однако его подход уникален тем, что он пытается охарактеризовать отаку как «эволюцию в человеческом восприятии» и подробно описывает как фанаты аниме стали критиками, а затем и самостоятельными создателями. В основе аргументации Окады лежат два провокационных тезиса: первый — что «отаку — законные наследники японской культуры», а второй — то, что я называю «теорией трёх глаз». Давайте рассмотрим их по порядку.

Первое, по сути, находится в центре повестки Окады: причина, по которой отаку заслуживают того, чтобы их воспринимали всерьёз, а не просто как странных людей или дегенеративных фанатов, заключается в том, что они представляют собой естественную эволюцию японской высокой культуры, в родословной, которая восходит к 18 веку. Это, очевидно, очень спорно и я не собираюсь оценивать историческую обоснованность такой позиции. Меня интересует то как Окада её защищает. Для него «форма наслаждения отаку — это удовлетворение от оценки работы ремесленника. Это означает восхищение мастерством работы, изучение её происхождения и оценка утончённости». Обратите внимание, как лексика «ремесленника» и «мастерства» близка к тому, что я пытался выделить как ядро сакуга-культуры.

По словам Окады, такого рода признание восходит к городской культуре эпохи Эдо, когда ремесленники финансировались покровителями из среды торговцев, которые становились всё богаче и могущественнее с течением времени. Эти покровители начали ценить повседневные предметы не только за их практическую, но и за эстетическую ценность и наслаждались даже мелкими деталями и отсылками к другим работам или известным пейзажам — например тем как декоративный узор трубки напоминает пляж или облака. Те кто мог заметить то, что могло показаться незначительным для нетренированного глаза, считались «изысканными» — и, как говорит Окада, в то время «создатели также создавали вещи, думая об искушённом покупателе, надеясь, что он поймёт идеи, лежащие в основе их работы».

Приводя другой пример, Окада использует его, чтобы объяснить упадок ракуго: оно «умирает» из-за «уменьшения числа клиентов, которые понимают принципы, лежащие в его основе». Причина, по которой культура отаку так самобытна и жива, заключается в том, что, по словам Окады, и клиенты, и создатели действуют по одним и тем же правилам и чувствуют взаимопонимание. Это означает, что для нетренированного глаза два разных произведения будут одинаковыми, но для отаку, способного уловить каждую отсылку и небольшую вариацию архетипов, никакие два сериала никогда не будут одинаковыми. Это работает на уровне повествования и сценария (например, такой персонаж является вариацией цундэрэ), но также и на уровне визуальных эффектов — и вот тут-то и появляется сакуга. Поклонник сакуга — это то, что Окада назвал бы «искушённым» клиентом, способным понять не только то, о чём идет речь в этом аниме, но и то, как оно сделано и оценить само его мастерство.

Окада поясняет это в своей «теории трёх глаз»: он утверждает, что «великолепный отаку» (!) — это не просто любой искушённый клиент. Такая характеристика подразумевает набор очень специфических навыков: «глаз эстета, чтобы находить красоту в работах; глаз ремесленника, чтобы оценивать искусство мастерства и глаз эксперта, чтобы улавливать социальное позиционирование работы». Здесь есть что-то вроде иерархии, поскольку каждый «глаз» указывает на что-то своё, но всегда более утончённое и труднопостижимое. Но если выразить это менее драматично, чем это делает Окада (в этом он типичный отаку), я бы сказал, что каждый навык представляет собой эволюцию в оценке анимации: глаз эстета — это способность просто любить анимацию как таковую, открывая её потенциал как медиума; глаз ремесленника — это точка, где вы начинаете понимать как работает анимация и следовательно понимать почему она вам нравится, почему определённые виды анимации или аниматоры, а не другие; и наконец глаз эксперта сопоставляет эту точку зрения с другими, пытаясь определить место аниматоров и приёмов и приходя к сакуге не просто как к личному удовольствию, но как к чему-то, что делается сообществом, обменивающемся информацией и оценками.

Фокус на «сообществе» очень важен для Окады и если следовать моему сравнению между поклонниками сакуга и тем как он понимает отаку, его теория может немного изменить взгляд на сакуга-энтузиастов. Среди (более или менее обоснованных) критических замечаний, которые можно было бы сделать в отношении сакуги, есть классическое обвинение в элитарности, но также и неоправданное восхищение аниматорами, провозглашёнными самостоятельными авторами, талантливыми личностями, которые являются единственными, кто заслуживает внимания. Однако, по словам Окады, отаку не относятся так к художникам — тогда как «в западном мире искусства создатель — это бог», которому не нужно прислушиваться к мнению зрителя или потребителя, «японская культура развивалась через тесное взаимодействие между создателями и потребителями». Если не обращать внимания на довольно карикатурное противостояние Востока и Запада, аргумент Окады действительно интересен, поскольку он заставляет его утверждать, что в некотором контексте потребитель, «который понимает красоту работы и может выразить это понимание словами», имеет более высокий статус, чем сам художник. Другими словами, именно «утончённый» отаку создает ценность сериала, поскольку он способен подчеркнуть его качества — которые в противном случае остались бы незамеченными. Приведу пример: именно потому что фанаты заметили и оценили работы Канады, он смог перейти от детских сериалов к более амбициозным проектам.

Другими словами, именно благодаря тому что были люди, которые чувствовали харизму, появлялись харизматичные аниматоры. В Японии до Канады были великие аниматоры и даже гениальные, но причина, по которой он дал толчок буму кроется не столько в других аниматорах, сколько во всём фандоме. Она заключалась в определённом контексте, в котором потребители аниме стали поклонниками, а затем и экспертами, способными в полной мере оценить его работу.

Историки, возможно, захотят изучить всё это более подробно: в конце концов, Тосио Окада далёк от объективности в этих вопросах. Но несмотря на всю его типичную отаку-мелодраматичность, он отмечает некоторые очень интересные моменты для людей, интересующихся сакугой и фандомом и в частности тот факт, что тот тип вовлечённости фанатов сакуги в аниме является как нормальным развитием для любого фандома, так и следствием очень специфических условий. Более того, существует сильная связь между фанатами сакуги и отаку. В настоящее время некоторые склонны разделять эти два понятия из-за негативного образа последних, но этот простой обзор показал, что они тесно связаны. И что ни одно из них нельзя рассматривать как чисто индивидуальное занятие, которым человек занимается просто для удовольствия. Оба сообщества являются чем-то социальным, общим для людей, что порождает конкретные последствия: изучение анимации, как показали нам создатели Daicon и совсем недавно поколение Web, или обмен и обсуждение общего увлечения. В этом плане сообщество сакуги продвигает анализ на шаг дальше обычного фандома, поскольку оно анализирует формальные механизмы анимации как медиума.

Рождение западного сакуга-фандома

По сути, технология VCR сделала возможной «аналитическую» сторону сакуги: благодаря ей вы могли воспроизводить и проигрывать аниме, смотреть его покадрово или в замедленном темпе и действительно тратить много времени на то, чтобы тщательно изучать анимацию. Теоретически это было возможно и за пределами Японии, поскольку количество экспортируемого аниме начало расти, особенно в 90-х годах, когда версии VHS, а затем и DVD начали распространяться на Западе. Однако если это и произошло, то всё равно было очень локализовано и не так массово. Именно развитие Интернета породило «социальный» аспект сакуги: обмен и обсуждение анализов и информации об анимации. Действительно, это сделало возможным более широкое распространение аниме, в основном благодаря распространению фансаббинга в 2000-х годах и онлайн-пиратства, что означало, что стало доступно больше аниме и следовательно можно было обнаружить больше анимации и аниматоров. Но что ещё важнее это рождение сайтов, обменивающихся информацией и мелочами, а затем онлайн-форумов и платформ позволило распространять и обмениваться большим количеством знаний и люди начали обсуждать анимацию. Следует выделить два сайта, которые можно было бы назвать местом рождения западного сакуга-сообщества: франкоговорящий Catsuka и англоговорящий Anipages.

Catsuka: первое сообщество фанатов анимации

Catsuka, сокращение от «Cyber Adventure Tsuka» (отсылка к Space Adventure Cobra), был создан 30 мая 2000 года. Этот по-прежнему очень динамичный французский сайт является одним из старейших, посвящённых не только аниме, но и анимации в целом. Администратор сайта, Tsuka, по-видимому, очень хорошо это понимает и поэтому создал временную шкалу его истории, которая станет одним из моих основных источников для тех из вас, кто не умеет читать по-французски.

Всё началось в 1999 году как веб-сайт, размещённый в школе компьютерных наук Бордо, которая тогда пользовалась преимуществами отличного и редкого подключения к Интернету. Затем веб-сайт стал публичным в следующем году благодаря бесплатному веб-хостингу Citeweb. Интерфейс отдаёт вайбами нулевых, а изображение Рэй Аянами на нём является свидетельством влияния Евангелиона и Gainax на Западе уже в то время. Что действительно примечательно, так это то, что, хотя сайт развивался и чрезвычайно разросся, его основные функции, похоже, уже существовали. Его самой важной функцией было в основном обмен информацией, изображениями и клипами из различных аниме.

Информационная часть состояла из презентации некоторых фильмов или телесериалов, а также различных новостей, более или менее связанных с аниме: какие анимационные фильмы вышли на ТВ или в кинотеатрах, какая новая манга или аниме были выпущены, новости о конвентах и т. д. Но более того, сайт служил базой данных для различных ресурсов, от сценариев аниме до иллюстраций из различных источников (в основном обложек CD или изображений из артбуков) и что наиболее значимо, клипов и GIF-файлов из аниме. Мне не удалось увидеть, пытались ли они уже идентифицировать аниматоров, но это было шагом вперёд к рассмотрению анимации в деталях и коротких сцен, а также превью, которое могло побудить людей смотреть эти сериалы. Но первый настоящий сакуга-момент был в начале 2001 года, когда Tsuka опубликовал статью, посвящённую аниматору Кодзи Моримото, которая быстро стала самой популярной на сайте и даже превратилась в отдельный сайт некоторое время спустя.

Наряду с информацией о карьере Моримото, он впервые за пределами Японии представил пилотный фильм Tekkonkinkreet и Noiseman Sound Insect, а также другие клипы и иллюстрации. Одним из первых и главных направлений сайта был не просто обмен видео, но по возможности публикация неизданных или редких вещей. Со временем он стал более разнообразным и в мае 2002 года была запущена энциклопедия о манге и аниме под названием «Библия манги». К тому времени сайт становился всё больше и больше и всё важнее: к августу он зарегистрировал 800 страниц, 5000 изображений и 100 видео — на нём также размещался англоязычный сайт Production I.G, который был ещё одним местом рождения раннего сакуга-сообщества. Чтобы дать ещё одно представление о росте сайта, временная шкала также показывает количество сообщений новостей с 2002 года по сегодняшний день.

Другим важным местом, очевидно, был форум сайта. Признаюсь, я почти ничего не знаю о том, как выглядели Интернет и культура форумов в начале нулевых, но я видел достаточно, чтобы сделать несколько замечаний по этому конкретному форуму. Во-первых, важно отметить, что он старше, а значит, и больше, чем другой форум, который я буду освещать— Anipages — он начал работу в мае 2002 года. Большая часть того, что я собираюсь прокомментировать, касается того раннего периода — примерно 6 лет до 2008 года (примерно половина сообщений форума была опубликована в это время). Хотя он почти полностью написан на французском языке, интересно отметить, что первый пост на английском языке датируется еще ноябрём 2002 года — вероятно, его написал кто-то, кто общался с некоторыми участниками на сайте Production IG English, у которого была своя ветка обсуждений. Однако, и это неудивительно, похоже, что между этими французскими фанатами и возможным общим англоязычным сообществом не было большого диалога, но в этом отношении интересен пост 2004 года, в котором иронично и пророчески говорится, что «сейчас американцы увлекаются DBZ, и им это очень нравится... Когда они доберутся до таких больших хитов, как Naruto, это, очевидно, будет бум».

Но в целом основная функция форума, похоже, заключалась в передаче и обсуждении информации об аниме: анонсировании новых лицензий или обсуждении работ, а также любых французских программ или конвентов, связанных с аниме и мангой. Обсуждаемые сериалы очень разнообразны, но что действительно поражает более позднего фаната, такого как я, который читает эти обсуждения, так это подавляющее присутствие и престиж Gainax. Очевидно, что есть что-то вроде почитания Евангелиона, но настоящая звезда в обсуждениях об анимации — FLCL — на самом деле не так уж и удивительно: он всегда был любимцем фанатов на Западе и его анимация и энергичный стиль были шоком сразу же после выхода. Другим удивительным (для меня) аспектом является то, насколько сплочёнными в итоге оказались участники: многие из завсегдатаев встречались друг с другом и организовывали свои собственные мероприятия на конвентах, что наиболее важно на самой важной из них во Франции — Japan Expo.

Наконец, то, что делает форум Catsuka таким увлекательным, — это не столько обсуждения, сколько участники: многие из них были аниматорами-новичками. Целая часть форума посвящена обмену собственной анимацией участников, но, пожалуй, самое показательное — это тот факт, что результаты самой престижной школы анимации во Франции, вступительных экзаменов Gobelins, публикуются каждый год. Вы также можете найти несколько веток, в которых люди хотят попасть в школу и просят совета. Это очень интересно, потому что, хотя слово «сакуга» никогда не всплывает и практически нет обсуждений индустрии или подробного анализа анимационных сцен, это говорит о (очевидном) факте, что первыми поклонниками анимации являются сами аниматоры. Учитывая это, неудивительно, что первые члены того, что мы сейчас называем сакуга-комьюнити, были или пытались стать аниматорами.

Anipages: формирование основ сакуга-дискурса

Некоторое время спустя после Catsuka, в 2004 году, Бенджамин Эттингер создал Anipages, первый крупный англоязычный веб-сайт, посвящённый «Аниме, его аниматорам и искусству анимации». Этой лаконичной формулировки должно быть достаточно, чтобы понять, насколько важен был Anipages, поскольку это три основных интереса сакуга-фандома и по сей день. Сначала блог был практически ежедневным, очень неформальным и личным, даже если большинство постов были так или иначе связаны с аниме. Но выделяло его несколько вещей... Во-первых, тот простой факт, что Эттингер знал японский язык и следил не только за аниме, но и за всеми новостями и сайтами, связанными с аниме на японском языке, — это возвысило его и его знания намного выше остальных поклонников аниме в то время. Вероятно, эти знания позволили ему с самого начала уделять внимание не только анимации как таковой, но и чествовать людей, стоящих за ней. Самая важная часть его сайта - страница «Karisuma Animators», список великих и известных японских аниматоров, краткие заметки об их жизни и стиле, их самые важные работы. Эта маленькая энциклопедия анимации была (и всё ещё может быть) идеальной отправной точкой для любого поклонника сакуги. Интересно, что само название страницы показывает знание Эттингером японского бума харизматичных аниматоров и попытку поместить себя в его родословную.

В ранних постах его комментарии о собственной практике просмотра также очень в духе типичного сакуга-маньяка. Одна из его самых первых записей, датированная 13 июня 2004 года, называется «Выдающиеся» и посвящена впечатляющим эпизодам, которые подчёркивают талант конкретного аниматора или команды. Просто увидев это, вы можете оценить внимание, уделяемое команде, но также и отдельному эпизоду как чему-то вроде события, уникальной встрече определённых людей, которая приводит к замечательной работе и возможно больше никогда не повторится. Более того, сам Эттингер указывает на тот факт, что он редко смотрел сериалы целиком, аргументируя спорное мнение, что «как только вы увидели одну серию, вы видели их все». Я не могу сказать, что я или многие поклонники аниме согласились бы с ним, но это ещё раз подчеркивает определённый подход к анимации, принятый в среде сакуга-энтузиастов и который получил серьёзную критику как внутри, так и вне сообщества: приоритет исключительно анимации и полное игнорирование всего остального. Наконец в этой статье вы можете увидеть глубокое знание того, кто есть кто и очень богатую культуру аниме, которая выходит далеко за рамки фандома Gainax/IG/4°C. Что самое важное для будущего и развития сакуга-сообщества, он указывает на некоторые эпизоды Naruto (#30 и #71) и «армию двух», состоящую из Ацуcи Вакабаяcи и Норио Мацумото.

Эттингер писал и комментировал многие современные аниме, транслируемые по телевидению, как это делают в основном фанаты сакуги, но самым интересным аспектом его блога по сей день остаётся его очень ранний поворот к истории анимации и старого аниме. Например, ещё в 2004 году он писал о развитии независимой японской анимации и одной из первых японских студий телевизионной анимации, Otogi Pro. Из этих постов видно, что у Эттингера уже были обширные знания об аниме и со временем они только росли, делая сайт одним из самых полных и богатых ресурсов по анимации — утверждение, которое актуально и сегодня. Я сомневаюсь, что в то время на Западе было много людей, которые могли бы соперничать с Эттингером в понимании аниме, его истории и создателей.

Мне кажется очевидным, что Anipages, как источник информации, сыграл важную роль в создании основ сакуга-сообщества. Но не менее важным чем сам сайт был его форум, который даёт хорошее представление об эволюции фандома, а также о самом рождении западного сакуга-сообщества. Сам Эттингер признал свой статус первопроходца, поскольку в первом посте форума он утверждает, что сайт и форум, полностью посвящённые обсуждению аниме, его истории и людей, являются «девственной территорией для англоязычного Интернета». Единственным крупным англоязычным местом, глубоко посвящённым этим темам, был сайт Production IG, о котором я уже упоминал, — и который умер где-то в районе 2006 года. Когда это произошло Anipages по сути стал самым важным (если не единственным) местом сбора людей для обсуждения того, чем станет «сакуга» — и именно тогда аудитория Catsuka начала приходить: в 2006 году можно увидеть посты Tsuka и manuloz.

Форум Anipages несмотря на то, что был моложе, гораздо более разнообразен, чем форум Catsuka и с точки зрения исследовательской работы гораздо интереснее для изучения. Тем, затронутых в нём, множество, но их можно разбить на несколько категорий. Первая, самая обычная, состоит из обмена новостями и информацией разного рода, такими как смерти (в частности, Карл Мацек и Ёсинори Канада), новые релизы и студии (создание Studio Trigger является одним из самых известных) и реакции на сериалы или фильмы. Среди них два особенно интересны, потому что они иллюстрируют, насколько сильно дискурс и фандом в целом изменились с тех пор.

Первое обсуждение посвящено Disappearance of Haruhi Suzumiya 2010 года. Что действительно поражает в этих двух постах, так это две вещи. Одна из них — всё ещё очень активное презрение к «моэфагам» — даже если это слово фактически не используется. Упоминание «плохого запаха», «неприятного дыхания» и «фанбоев и фанаток» вызывает образ грязных, асоциальных ботанов — в основном, отаку. Тот факт, что эти ранние фанаты сакуги (обратите внимание, что слово «сакуга» всплывает, хотя я не смог отследить его первое появление в западном фандоме) так стараются выделить себя из остального сообщества отаку (виабушники, как мы бы сказали сейчас), очень важен.

Но даже несмотря на то, что они пытаются презирать KyoAni как жвачку для отаку, явно чувствуется некоторое недоумение при рассмотрении качества анимации. Интересно наблюдать, как определённые качества стиля KyoAni признаются («жестовая анимация, выражающая тонкие движения тела»; «ощущается как полная анимация»; это «нечто совсем другое», отличное от «экшн-сакуги»), но в то же время они делают всё, чтобы преуменьшить это: сценарий плохой («очень длинный», «бесконечные субтитры»), как и режиссура («человек, который его сделал, не знал [как] продемонстрировать лучшие стороны анимации»; макеты «выглядят на уровне визуальной новеллы»). И даже анимация встречает сопротивление: она слишком плавная, создавая своего рода эффект «таяния». Возможно я слишком много в это вчитывался, но думаю, что то, что происходило, несколько глубже, чем просто отвержение того, что воспринималось как потакание KyoAni аудитории отаку: вполне может быть это было общим отторжением реализма студии и техники, граничащей с полной анимацией. Действительно, хотя имя Кигами упоминается, его участие в реалистичных и канонических фильмах, таких как «Grave of the Fireflies» или «Akira», не упоминается и плавность движения становится аргументом против анимации, а не в пользу неё. Наконец, это показывает, что сакуга-комьюнити уже тогда боготворило анимацию экшна и эффектов и полное отсутствие этого в фильме могло быть ещё одной вещью, которая отталкивала людей.

Другая поразительная ветка была посвящена более историческому моменту в недавней истории анимации – я говорю о печально известном эпизоде Birdy Decode#7 и полном раскрытии стиля и таланта веб-поколения. Скриншот, а также ветка в целом дают хорошее представление о дебатах, которые вызвал эпизод. Вы можете увидеть попытки идентифицировать имена, стоящие за сценами – например, кто-то правильно угадал Норио Мацумото.

Но ещё одно замечание из этой ветки очень показательно в плане подхода фанатов к анимации: «Похоже на бунтарскую молодежь, которая хочет выступить против традиционного японского послушания. Мне хочется увидеть работы Тосиюки Иноуэ». Я не думаю, что будет слишком смело сказать, что это попахивает ориентализмом — именно это и делает его таким увлекательным. Это означает, что процесс производства аниме уже считался достаточно уникальным, чтобы его можно было эссенциализировать таким образом, но также и то, что было хорошее понимание стилистических и технических изменений, внесённых вебгеном, вплоть до создания реакционного и карикатурного разделения между бунтарской, индивидуалистической молодежью и старым добрым традиционным и реалистичным Тосиюки Иноуэ. Вопрос реализма также интересен: упоминание Иноуэ, а не Канады или Юасы (которые часто выделялись на Anipages; это не пример невежества), вероятно, преднамеренно передаёт образ внимания к деталям и серьёзности, который Ямасита и компания, очевидно, не выдавали.

Такое же впечатление прослеживается во многих беседах с участием одного из главных представителей анимации веб-поколения и активного участника форума Anipages: Bahi JD. Оглядываясь назад, можно сказать, что это одна из самых забавных вещей, на которую стоит обратить внимание, поскольку вы можете увидеть некоторые из его первых набегов в сакуга-сообщество, где он делится своей первой анимацией и постепенно совершенствуется. В одном посте, где он просит совета, его жёстко откритиковали в комментариях, которые показывают, насколько сложно представить себе нынешнюю ситуацию, когда всё больше и больше иностранных аниматоров приходят в аниме: «сначала сделай свою домашку, прежде чем думать о переезде в Японию. Японцы не наймут тебя в качестве ключевого аниматора, если у тебя нет фундаментальных навыков рисования и анимации».

Тот факт, что Anipages, по-видимому, сыграл такую важную роль в карьере этого знаменитого аниматора, показывает, как много знаний было вокруг и тот факт, что это было, как и в случае с Catsuka, место, где аниматоры могли тусоваться и обмениваться советами. Есть несколько веток, посвящённых классическим вопросам, таким как места, где можно скачать аниме или искать рекомендации, но есть две очень интересные. Первая посвящена обмену студенческими фильмами аниматоров; а другая вела на английскую версию sakuga wiki. Трудно понять, какие именно люди сформировали это первое сообщество, но будущие аниматоры определённо составляли большую его часть. В этом отношении наиболее интересным постом является тот, который я бы назвал «историей происхождения» — это длинный пост, рассказывающий о том, как кто-то открыл для себя аниме и с чего началось его увлечение.

Этот длинный и увлекательный текст взят из, несомненно, основной и самой важной ветки форума, почти энциклопедической «Японской теории анимации», которая по-прежнему является одним из лучших мест для изучения анимации в Интернете и, по словам одного из участников форума, «содержит некоторые из самых лаконичных, практичных и информативных материалов о японской индустрии анимации, когда-либо представленных на английском». Всё началось в июле 2007 года, когда один пользователь запросил ресурсы по тому, что он назвал «Японской теорией cel-анимации» — удивительно расплывчатое выражение, которое могло принести разные виды ответов. В первом интересном развитии событий другой пользователь поделился переводом интервью Тосиюки Иноуэ — но поскольку в переводе использовалось слово «cut», разгорелись дебаты о точном значении этого слова: означает ли «cut» кадр? сцену? Хотя сейчас мы в основном используем «cut», как и в японском языке, это первый важный момент для сакуга как особой практики, потому что это показывает, что фанаты на самом деле начали задумываться о словах, которые они использовали, и, возможно, уже придумали специфичную терминологию.

Оттуда обсуждение перешло от теории анимации к реальному объяснению процесса производства аниме. В августе всё стало по-настоящему серьёзным, когда в обсуждение вступил корейско-американский аниматор и режиссёр Питер Чанг. Его появление было столь ценным, поскольку он работал и в Японии, и в США и мог сравнивать, а также потому, что многие пользователи знали его и его работы. Поэтому он мог говорить с позиции авторитета и ветка начала выглядеть как диалог между учителем и учениками. В своих постах Чанг изложил основы одного из основополагающих дискурсов в сакуга-сообществе сегодня: то, что делает японскую анимацию такой особенной — это чувство личного выражения и свободы, которое она передаёт, в отличие от американской классической анимации. В некотором смысле аниме гораздо более выразительно, это более интересный способ исследования возможностей целлулоидной анимации. Аргумент Чанга был более сложным и я рекомендую вам прочитать его самостоятельно, но вот красноречивый отрывок, который показывает, как много идей, которые он здесь развивает, стали базовой частью сакуга-риторики:

«Одна из причин, по которой многих молодых художников (включая меня в своё время) привлекает и вдохновляет японская анимация, заключается в том, что вы можете увидеть, как она сделана. Вы можете легко увидеть, что она состоит из отдельных рисунков и по этой причине она кажется доступной. В классической анимации (с этого момента я буду называть традиционную анимацию Диснея «классической»), позволить зрителю заметить, что он смотрит на рисунок, является смертным грехом. В классической анимации даже удерживаемые позы обводились снова и снова, чтобы заставить их «жить». Это называется «подвижные удержания».

В классической американской анимации рука аниматора не должна быть заметна. Всё внимание сосредоточено на персонаже и на иллюзии, что это живое, дышащее существо. С точки зрения западного аниматора слова вроде «Я заметил, как хорошо ты анимировал эту сцену» не является похвалой. Это свидетельство провала. Это означает, что анимация привлекла к себе внимание. Это основное нарушение классического представления в западном искусстве и «классической» американской анимации. Джон Лассетер ясно выражается, когда говорит, что предпочитает анимацию Фрэнка Томаса анимации Милта Каля. Вы можете отличить сцену, анимированную Калем. Усилия Томаса растворяются в игре, как у хорошего актёра. Это ГЛАВНОЕ различие между японской теорией анимации и Диснеем. […]

«Японская теория анимации» заключается в том, что анимация — это искусство создания и управления движением. Всё дело в использовании самого движения как средства самовыражения. Американские аниматоры определяют то, что они делают, гораздо более узко: анимация — это искусство создания жизни. Не заставлять рисунки двигаться, а заставлять их жить. Это может показаться просто семантическим различием, но эта разница пронизывает каждый аспект мышления аниматора. Конечно, это широкое обобщение, но японские аниматоры оживляют рисунки; американские аниматоры оживляют персонажей. Это одна из причин, по которой японская индустрия не приняла компьютерную графику так, как это сделал остальной мир».

Это суть обсуждения, но что интересно, так это то, что ветка не остановилась на этом. После своих первых больших постов Чанг и другие обсудили западную анимацию и классические мультфильмы и в то же время он использовал свой опыт работы в японских студиях, чтобы поделиться тем, что, вероятно, было первым всеобъемлющим отчётом о процессе производства аниме: роль саккана и исправлений, точное различие между гэнга и доуга, процесс создания макетов и т. д., а также некоторые технические детали, такие как принцип работы тайминговых листов, тот факт, что исправления вносятся на специальной жёлтой бумаге... Ветка стала основным местом на форуме, где можно было спросить о том, как создаётся аниме: спустя год после первого поста вы можете увидеть, как Bahi JD всё ещё размышляет и задаёт вопросы о процессе производства.

Также стоит отметить осознание участниками, что они на самом деле не так уж много знают об аниме-производстве, что положило начало обсуждению восприятия (или отсутствия такового) аниме за рубежом, влияния аниме, обсуждения экспорта аниме... В это время производственные материалы уже были довольно распространены, что привело к первому упоминанию Ютапона, которое я отметил в 2009 году как реакцию на некоторые раскадровки Sword of the Stranger. Другая часть обсуждения, которая ретроспективно также очень интересна, это пользователи, задающиеся вопросом о возможном влиянии Интернета на аниме как медиа и на их собственный фандом - что привело к некоторым пророческим ответам.

Наконец, самый важный аспект этой ветки — пользователь, который ее начал, Leedar, переформулировал свой первоначальный вопрос в другом посте: «Являются ли концепции, которые придают японской анимации её определённые качества, чисто «устным знанием» или они кодифицированы, на манер 12 принципов Дисней? Если они не абстрактны, то какие из них являются общими?» Это привело к ещё большему обсуждению и спекуляциям о различиях между японской и американской анимацией, но также и к реалиям индустрии. Действительно, возможным ответом на стилистическое разнообразие японской анимации было то, что не было большой центральной студии, такой как Дисней, которая бы сформулировала чёткие принципы для всех своих сотрудников, которые бы были повсеместны. Это привело к разговору о множественности японских анимационных студий и уже в 2007 году некоторые люди вспоминали ужасные условия труда в Японии: «Мы знаем, что текучка кадров очень высока из-за низкой оплаты труда. Я читал, что продавец в магазине электроники зарабатывает больше, чем аниматор. Кто захочет работать в индустрии, где вознаграждение скудное, а социальный пакет смехотворен? Те кто всё же решил остаться в индустрии, оттачивали своё мастерство, но и они не молодеют. Индустрия нуждается в серьёзной реформе, которая сбалансирует творческую свободу и достойное качество жизни для всех».

Это показывает, что ситуация в индустрии была такой уже давно... но также то, что то же самое относится и к сакуга-дискурсу. Очевидно, что сообщество сильно выросло с тех пор и стало совсем другим. Многие из людей, которые тусовались на Anipages, либо ушли (как сам Эттингер), либо стали профессионалами. Сегодняшние поклонники сакуги, возможно, не знают о существовании сайта или основополагающей ветки «японская теория анимации». Но факт в том, что он задал многие повторяющиеся элементы сегодняшнего дискурса о японской анимации. Откровенно говоря, это, вероятно, было местом рождения западного сакуга-комьюнити, как и Catsuka и другие, возможно, менее известные сайты.

Вторая часть